هل سألت نفسك يومًا: من صنع الحضارة؟ هل نحن من بَنَيناها، أم أن الأرض هي التي صنعتنا؟

كلنا نعرف أن الحضارات لم تُخلق من فراغ. ففي بدايات التاريخ، كان الإنسان يترحّل بحثًا عن الماء، حتى وجد الأنهار. وهناك، عند ضفاف النيل، دجلة، والفرات، استقرّ، وبدَّل الخيمة ببيت، والترحال بالزراعة، والبدوية بالتنظيم. وهكذا، وُلدت أولى المدن، ثم الدول، ثم الحضارات.

ولكن ما الذي حوّل هذا الاستقرار البسيط إلى حضارة خالدة؟

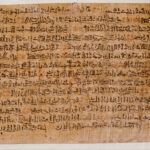

الإجابة: الكتابة.

فبفضل الكتابة، لم تعد الفكرة تموت بموت صاحبها. بل أصبح بالإمكان توريث الخبرة، وتخليد الإنجاز، وبناء جيلٍ على أنقاض جيلٍ آخر، لا ليُهدم، بل ليُكمّل. ومن هنا، دخلنا عصر الأُسَر، وعصر الحضارة المنظمة، التي لا تُبنى بالسيف وحده، بل بالعقل والقلم.

لكن… كيف يرتبط هذا بموضوعنا؟

يرتبط ارتباطًا وثيقًا.

لأن السؤال الحقيقي الذي يجب أن نطرحه اليوم هو:

هل الفضل في عظمتنا يعود إلينا نحن البشر… أم إلى هذه الأرض العظيمة التي نعيش عليها؟

دعني أبسّط الفكرة بأسئلة بسيطة:

- لماذا كل من دخل مصر، عبر التاريخ، “تمصّر”؟

لماذا اكتسب طباع أهلها، وتعلّم لغتها، واندمج في نسيجها، بل وارتَقى بفضلها؟ - ولماذا، في المقابل، كل من خرج من مصر — أو من أبناء أبنائها — وابتعد عن ترابها، بدأ يفقد هويته، ويتبدّد في ثقافات العالم، حتى كأنه لم ينتمِ يومًا إلى حضارة عريقة؟

هل أنا مخطئ؟

لا أظن. بل سأثبت لك ذلك الآن.

مصر: مصنع الحضارات

منذ عصور المملكة القديمة، لم تقفل مصر بابها في وجه أحد. بل كانت دائمًا أرض استقبال، وانصهار، ونهضة.

في الألفية الثانية قبل الميلاد، جاءها لاجئون من آسيا. تعلّموا من حضارتها، وحكموا أرضها لفترة، وعرفوا باسم الهكسوس. لكن بعد خروجهم، اختفوا من التاريخ. لم يُسجّل لهم أثرٌ حضاري خارج مصر.

وفي عهد المملكة الحديثة، دخلها سكان الصحراء الغربية — الليبو، المشواش، التمحو — شعوبٌ لم تكن تملك حضارة. لكن حين دخلوا مصر، وشكّلوا الأسرة الثانية والعشرين، صاروا جزءًا من نسيج الحضارة المصرية. وعندما سقط حكمهم، لم يُكرّر أحد منهم التجربة خارج مصر.

حتى كوش، التي حكمت مصر في الأسرة الخامسة والعشرين، لم تُبنِ حضارةً خارج نطاق التأثير المصري.

وحتى الفرس، حين احتلّوا مصر، أخذوا منها أكثر مما أعطوا. بل نقلوا آثارها إلى فارس، وتعلّموا منها، حتى قال الفيلسوف أفلاطون:

«ما من علمٍ لدينا إلا وأخذناه عن مصر القديمة».

ثم جاء العصر الهلنستي، فكان مركزه مصر، تحت حكم البطالمة. وتعلّم منه الرومان — حتى قبل أن يدخلوا مصر — خصوصًا بعد الحرب البيروسية، التي أظهرت الرومان كدولة مستقلة. فاستفادوا من العلوم، والفنون، وأساليب التدوين المصرية، حتى إن مؤرخيهم بدأوا يكتبون على منوال مؤرخي مصر البطلمية.

الإسلام ومصر: تكاملٌ حضاري

ولم يتوقّف الأمر عند الحضارات القديمة. فعندما فتح الإسلام مصر، لم يكن الفتح مجرد غلبة عسكرية، بل كان لقاءً بين عمقٍ ديني وعمقٍ حضاري.

العرب تعلّموا من مصر، ومصر وجدت في الإسلام حاميًا لها من ظلم الرومان، الذين كادوا أن يفتكوا بشعبها.

وقد قال عمرو بن العاص، فاتح مصر:

«أهل مصر أكرم الأعاجم».

وظهرت عظمة مصر الحضارية حتى في تفاصيل الدولة الإسلامية: فعندما سُكّ الدينار الإسلامي في عهد عبد الملك بن مروان، كان ذلك بفضل الخزانة المصرية، وخبرتها المالية.

وفي العصور التالية، برزت مصر كقوة استراتيجية: في الدولة الطولونية، ثم الإخشيدية، ثم الفاطمية، ثم الأيوبية، فالـمماليك.

وكل من حكمها — حتى لو لم يكن من أبنائها الأصليين — صار “مصريًّا” بفعل الأرض، لا بالولادة.

انظر إلى صلاح الدين الأيوبي، وسيف الدين قطز، وركن الدين بيبرس، والمنصور قلاوون، والناصر محمد…

كلهم لم يكونوا من أصل مصري، لكن مصر “مَصّرتهم”، كما قال إبراهيم باشا بن محمد علي:

«مصرتهم شمسها».

الخلاصة: الفضل للأرض… ولكن!

نعم، الفضل لهذه الأرض العظيمة.

فهي التي تُعلّم، وتُنمّي، وتُعلي، وتُخلّد.

لكن… لا ننسَ قول الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه:

«أعزّنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العِزّة بغيره، أذلّنا الله».

فالمجد الحقيقي لا يُبنى على ترابٍ وحده، بل على عقيدةٍ تُنير التراب.

ومصر، بفضل موقعها، وتاريخها، وشعبها، كانت دائمًا أرض التقاء: بين الأرض والسماء، بين الحضارة والإيمان.

فهل المجد لنا؟

أم لهذه الأرض العظيمة؟

الجواب:

المجد لله أولًا، ثم لهذه الأرض التي جعلها الله مهبطًا للأنبياء، وملتقى الحضارات، وحاضنةً للإسلام.

شاركنا رأيك في التعليقات: هل ترى أن الأرض تصنع الإنسان… أم أن الإنسان يصنع حضارته أينما حلّ؟

هل ترغب في إضافة صور، اقتباسات مصورة، أو تقسيم المقال إلى أجزاء؟ يمكنني مساعدتك في ذلك أيضًا!